最近の子供たちの様子を一気にご紹介しましょう。

今月の全校朝会で、先生たちが合奏を披露しました。

今月担当の先生が発起人になって、楽器を用いてすぐにできる曲を披露したということ。

数日前から、職員室でなにやら相談が始まり、放課後、音楽室に集まって音合わせをしていました。

先生たちは流石でした。

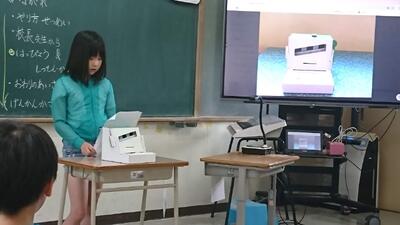

次の写真は、「渚滑フェスタ」に向けた、小学校でのオリエンテーションです。

担当教員が、

「学芸会と学校祭が合わさって、『渚滑フェスタ』になります。

今回のテーマは、「つながる・とどける」です。

さぁ、誰にとどける? 何をとどけようか。」

そういうと、子供たちは近くの友達と自分の考えをシェアし始めました。

自分の考えを共有して、友達の考えを知ったり、自分の考えを深化させたりするために、

友達との話し合いや振り返りは有効なのです。

次の写真は、なぎさ学級の合同体育です。

私がいつも感心するのは、子供たちに「自己決定権」があるということです。

サーキット運動をするとき、教師が決めたコースや運動をするのではなく、

道具を組み合わせて「運動を創り出す」ことを大切にしていることです。

自分で考えた運動を、友達に説明する時間があり、その時にプレゼンする経験を通して、

コミュニケーション能力をはぐくむと同時に、運動を確保しているということ。

子供たちが思考して、施行する時間がここにありました。

ずいぶん前の活動ですが、夏休み作品発表の様子です。

硬貨の選別機を作った子に、

「本物のお金でも分けてくれるのですか?」

と質問すると、

☆できますよ!

という答え。実際にやってみたのですね。

ネイルを作ってきた子のプレゼンを見ると、キラキラして興味を引く作品でした。

私は、

「校長先生ね、最近包丁で爪を切ってしまいまして…。

この指に合うネイルがあるとしたら、あなたはどれをお勧めしますか?」

と訊ねると、

☆そうですねぇ…。

校長先生には、青いキラキラしたネイルが合うかと…。

私は、そんなイメージだそうです。

参観にきた保護者の方や、子供たちから笑いが起きました。

こうした、予定にない質問や要求に、その場で対応する力も大切だと思います。

この写真は、児童会会議の様子です。

児童会三役が司会をしながら、企画を形にしていきます。

この時の話し合いの様子をみていると、子供たちの自主性がはぐくまれていることが分かります。

その一つの判断基準に、「教員が口出ししない時間が多い。」

ということ。この時間は、ほぼ、子供たちの声で進んでいました。

先生たちが、こういう状況になるまで、「話し合い方」「決めるときの視点」などの指導を、

積み重ねていたようです。

本日、「避難訓練」を実施しました。

地震による火災が発生し、グラウンドに避難するということ。

「安全に、素早く」がねらいです。

私は、

「あなたたちは、体育館の玄関から出てきましたね。

でも、もし、その玄関が開かなかったとしたら、次はどう行動しますか?」

訓練のための訓練になりがちですが、こうした、予期しない行動が要求されるのも事実です。

私も消防の方に質問しました。

「校長って、誰よりも先に旗を持ってグラウンドに行くんです。

でも、責任者がそれでいいのかなと思うのですが…。」

☆「そうですよね。時と場合によって、校長だろうと最前線で動かなくてはならないですよね。

そういう疑問を先生たちと協議してください。」

という言葉をいただきました。

消火体験をした高学年が、校舎に戻ってきたとき、担任がこんな振り返りの視点を与えていました。

「消火訓練したけど、ところで、学校にはどこに消火器があるんだろうね…。」

そういうと、子供たちのスイッチが入りました。

案外、消火器の場所は意識していないものです。

先ほどの消火体験と現実を結び付ける、効果的な問いでした。

☆ここにある!!

〇個目だ!!

校舎内を探し回る子供たちです。シンプルな問いが、ダイナミックな学習につながるいい機会でした。

ブログをアップしていなかった数週間を一気に振り返りました。

また、渚滑っ子と先生たちの学びをご紹介していきます。