学校からのお知らせ

「発信」したことが「広がる」(総合的な学習の時間の成果)

総合的な学習の時間で修学旅行についてまとめたものを市立図書館に置いていただいたところ、報道の方の目に留まり、取材を受けることになりました。

興味・関心をもとに学習が構成されてきたことなどを担任の先生と一緒に説明していましたが、子供たちが「発信」したものに興味をもっていただいたことに対し、感謝の気持ちでいっぱいです。

共に歩んできた「モノ」への「心」(大掃除週間スタート)

今日から大掃除週間がスタートしました。学期ごとに大掃除週間は行っていましたが、今回は1年間のまとめということもあり、お世話になった教室や机、椅子などを念入りにきれいにしていました。

本校の子供たちが使用する机と椅子は高さ調節ができるため、6年間同じものを使うことになります。子供たちにとっては愛着がわき、より大事にしようという気持ちが見られました。

「感謝の心」を伝える(6年生を送る会)

本日の5時間目に6年生を送る会がありました。

本来であれば全校参観日とあわせて保護者のみなさまにも子供たちの様子を見ていただいたり参加いただいたりする予定でしたが、まん延防止期間中であることから子供たちだけでの実施となりました。

学級・児童会からの出し物を通して6年生に「感謝の心」を伝えていました。感謝の心と言っても「ありがとう」という言葉を伝えるだけではありません。

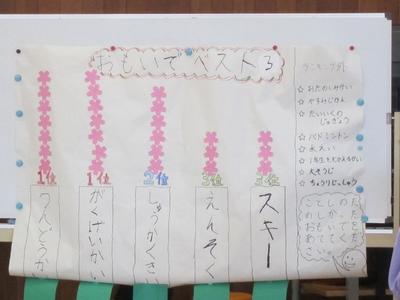

1・2年生は算数で学習したことを通して、全校のみんなに取っていたアンケート「一番思い出に残っていること」をグラフで表し、インタビューも入れながらの発表をしていました。

1位は、「運動会」「学芸会」でした。

1・2年生は自分たちで作ったプレゼントも渡していました。

3・4年生は、卒業生に関係したクイズを1人1台端末を用いてまとめ、発表していました。

他にも、音楽での学びを生かし、演奏を披露していました。

6年生はこれまでの学びを生かし、演奏で感謝の心を伝えていました。

子供たち同士で伝えるからこそ価値がある学びであり、今回の取組を通してまた一歩成長した子供たちの姿を見ることができました。

「自ら考える力」を身に付ける(そろばんの学習)

本日、算数の時間にそろばんの学習がありました。そろばんと聞くと昔の計算する道具というイメージをもたれるかもしれませんが、大切な算数的な活動の一つです。

そろばんは3年生の算数で学習しますが、そろばんを学ぶ目的として、

そろばんによる数の表し方について知り、そろばんを用いて簡単な加法及び減法の計算ができるようにする。具体的には、

・そろばんによる数の表し方について知ること。

・加法及び減法の計算の仕方について知ること。

が挙げられます。

そろばんを使って計算できることも大事ですが、それ以上にその考え方をつかむことが大事です。

本に興味をもってもらうために(児童会:本読み集会)

読書活動の取組の紹介が続きます。

先月末から児童会で「みんなに本に興味をもってほしい!」という願いのもと、本に関する活動を行ってきました。

これまで行ってきた活動を挙げると「読み聞かせ」「ビンゴ」「ビブリオバトル」がありました。

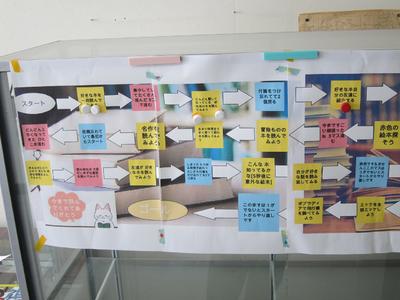

今週は「すごろく」です。サイコロを振り、止まったところに書かれている本を探したり読んでみたりする取組です。

担当の子たちは、「このすごろくは、先にゴールして楽しむものではなく、本を好きになってもらったりするためのもの」と伝えています。とても大事な視点です。

「注意」と書いていますが、禁止的な言い回し(「ダメ」など)がないこともとても素敵です。

子供たちはグループで協力しながら楽しむことができています。

「しっとりした」空気感(読み聞かせ交流)

国語の時間に読み聞かせの活動がありました。抑揚や間を考えながら友達に「発信」していました。聴き手もお話の世界に浸っているので、静かにお話の世界に入っていました。

子供たちの活動となると、とかく活動的、アクティブなものがイメージされやすいのですが、時には「じっくり・ゆったり・しっとり」とした空気感で学ぶことも活動の一つです。大切なことは、どちらの動きであっても一人一人がしっかり考え、心で受け止めることです。

【重要】新入生「1日入学」(令和4年2月28日)について

〇新入生「1日入学」の実施について

・令和4年2月28日(月)実施予定の「1日入学」は「中止」とします。

・北海道の「まん延防止等重点措置」の期間が3月6日(日)まで延長されたこと、およびオホーツク管内・紋別市の状況を踏まえての判断となります。

・1日入学の資料につきましては、各家庭に郵送しますので、届きましたら確認いただきますようお願いいたします。不明な点がありましたら学校までご連絡ください。

望ましい人間関係を形成し、個性の伸長を図る(クラブ活動)

本日、4~6年生のクラブ活動でした。ものづくりを楽しんでいました。

クラブ活動の目的には、「クラブ活動を通して、望ましい人間関係を形成し、個性の伸長を図り、集団の一員として協力してよりよいクラブづくりに参画しようとする自主的、実践的な態度を育てる。」とあります。

今回は創作活動ですが、活動している中でも友達や先生と会話を楽しんだり相談し合って創りあげたりしています(現在は、コロナに配慮した上での会話や相談ができるようにしています)。この営みそのものが「望ましい人間関係を形成」に当たります。

つくるものは同じでも、色や模様などは自分の好きなように決めることができます。このようなところからも「個性の伸長を図る」と言えます。

教育活動には意図(ねらい)があり、そのねらいを達成するための手段として様々な場やツールがあることをご理解いただけますと幸いです。

多様な方法で「学びの保障」を(GIGAスクール一人一台端末の活用)

本日、1・2年生が一人一台端末を活用し、沿革の授業を行っていました。

一人一台端末を活用した授業はすでに行っていますが、その活用は学校内(授業)での内容が主でした。例えば、端末に入っている国語科や算数科のアプリケーションを使ったものであったり、一人一人の考えを入力し、一つの画面に共有させたりするものです。

今回行ったのは、「遠隔」での授業です。臨時休業等に備え、いつでもどこでも授業ができるようにしています。どのやり方がベストというものはありませんが、あらゆる手段を講じて子供たちの学びを保障していきます。

今、この地域だからできること(スキー学習)

本日、第1回目のスキー授業がありました。

冬休み中にすでにスキーを経験している子もいれば今日が初めての子もいます。好き・苦手もはっきりしやすい運動でもありますが、冬にしかできない、この地域ならではの冬の体験ができれば、と願っています。

スキーの技術向上も大事ですが、少しでも楽しめたり安全な滑り方が理解できたりすることも大事だと思います。