学校からのお知らせ

想像力を働かせる(交通安全教室)

本日、交通安全教室がありました。自動車学校様のご協力をいただき、自分の身を守るために必要な知識と行動の仕方について学びました。

まず、運転手の死角となるところについて学びました。ミラーがないといかに車から歩行者や子供が見えにくい(小さければ小さいほど見えにくい)かを学びました。

あと、内輪差(車の前輪と後輪では曲がり方が違う。特に後輪の曲がり方に気を付けなければならない)についても学びました。

次に、衝突した時のダメージについて学びました。自転車よりもスピードを出していないにもかかわらず、衝突した時の衝撃は相当なものです。

最後に、横断歩道の渡り方について確認しました。

子供たちにとっては「知っている!」と思うことばかりかもしれませんが、毎年行うにはそれなりの理由があります。このような場をつくって確認しないと忘れていることもありますし、頭でわかっていても実際に行動するとなったらできないこともありますので、そのことを振り返るために必要なことです。

また、「(衝突や巻き込みが)怖い」と思える人ほど、想像力があり、そのことが危険を回避する力につながることも考えられます。いかに真剣に、想像力を働かすことができるか、こういった危機管理の学習をするときに大事になってきます。

目的・相手によって異なる「発信」(日常授業の姿)

本校が今年大事にしている子供の姿に、「受信」「発信」「自尊心」が挙げられます。これらは、日常を通して育み、学校行事等で生かしながらさらに高めていくイメージです。

その日常ですが、2つの実践について紹介いたします。

1つ目は、「国語」の実践です。環境問題について調べ、実践できることなどを”全校のみんな”に向かって「発信」するという活動に取り組んでいます。この「発信」の対象は”全校のみんな”です。1年生にもわかるような説明の仕方だけでなく、実践できるかどうかも吟味しなければなりません。

2つ目は、「道徳」の実践です。友達について教科書のお話教材を活用して、考えていく学習です。ここでの「発信」の対象は、友達と「自分自身」です。特に、「自分自身」について「発信」していくというのは、言葉をかえると「自分自身に問いかける」「自分自身の心について見つめ直す」と言えます。そう考えると「発信」の姿も少し異なり、いわゆる発表だけではない姿も想定されます。

どちらにしても大切なのは、学習の意図を明確にし、その教科・活動に合った「発信」を考えていくことです。

安心・安全な行動を(集団下校訓練)

本日、集団下校訓練を行いました。

お迎えの子、バスで帰る子、徒歩で帰る子様々ですが、大切なのは、「安全に家に帰る」「確実に保護者のみなさまやバスの運転手さんに引き渡す」ことです。

ケースによっては、全てお迎えに来ていただくなど、色々な対応を取る必要がありますが、緊張感をもって真剣に先生の話を聞き、取り組むことが大切です。このような訓練を繰り返し行うことで、いざという時にパニックにならずにすみます。

お迎えに来ていただいたり、本日の対応がどうなるかを連絡していただいたり、保護者のみなさまにご協力いただきました。ありがとうございました。

新たな気持ちで(全校朝会)

本日、全校朝会がありました。

今回は、児童会からトイレの使い方についての「お願い」がありました。

次に使う人が気持ちよく使えるように、後始末の仕方を伝えていました。わかりやすい言葉を使い、禁止的な物言いにならないようにしていること、絵を使って説明しているところに、上手な「発信」の姿を見ることができました。

また、聞く側も真剣に聞き、ときには「はい」と返事が聞こえるなど、立派な「受信」の姿もありました。

令和3年度がスタートして2か月が終わりました。

慣れてきたからこそ、お互いの言葉遣いや受け止め方などを意識させ、気持ちよい学校生活が送れるように、学校として努力していきます。

運動会で大切にしたいこと(人との関わり)

運動会の練習がありました。今日の内容は、団体種目の練習でした(写真は、準備体操の場面です)。

団体種目は、チーム内で作戦を考えたりやってみてどうだったのかを話し合ったりと、「受信」「発信」が発揮される場面がたくさん見られます。

1~6年生全員で取り組む種目ですから、上の学年の友達は下の学年の友達のことをいかに考えられるか、下の学年の友達は、上の学年の友達が伝えたいことを受け止められるかが大切です。

また、一人一人の違いに気づき、どう生かすことができるか、人とのかかわりを通して学んでいるところです。

人との関わりを通して学ぶ(外国語活動)

本日、外国語活動がありました。

学習した表現を使って、相手に尋ねる活動を行いました。

外国語活動だけではありませんが、特に、言語を通して相手とのコミュニケーションを図ることを大切にしていますので、尋ね方を繰り返し練習するよりも、実際に尋ねる「場面」があった方が、より効果的に身に付けることができます。

体験した本人しかわからない「心」(適度な緊張感や照れくささなど)があり、実際に体験したからこそ身に付くものと思います。また、こういうことこそ、学校で学習した方がよりよいものであると押さえております。

「受信・発信」は日常授業を基盤として育む

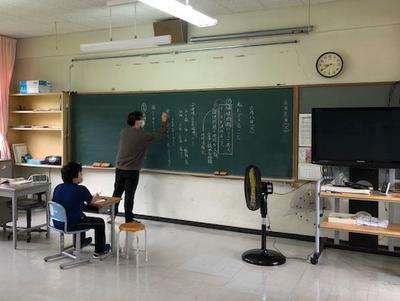

算数の時間の一場面です。この日の算数は、「2けた-2けた」の計算の仕方について考える時間でした。

学校では問題の「解き方」について考える場面を多く設定しています。「なぜそうなるのか」を自分の言葉で説明することで、より理解を確かなものにするためです。

この時間では、

・ある友達が説明した「解き方」を”他の友達が”説明する

・ある友達が説明した内容の「続き」を”他の友達が”説明する

活動を取り入れていました。そのことにより、説明する活動を通して「発信」を、友達の説明を聞くことで「受信」を行っています。この2つの活動が連続して行われることで、「思考力」(考える力)も高まります。

授業を基盤としてこれらの力を身に付けることで、他の教育活動でも活用できるように学校全体で取り組んでいます。

自ら考え、行動する力を(総合・運動会の活動)

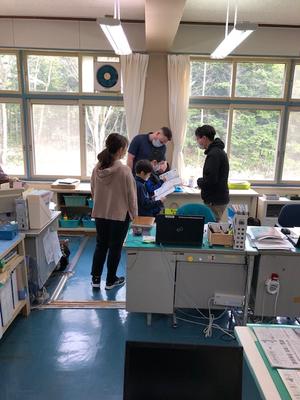

本日の総合的な学習の時間(3~6年生)に、地域の先生に来ていただきました。土づくりから畑づくり、作物を育てる活動を進めているところです。

活動を進めていくうちに、子供たちが、「自分たちが調べたり考えたりした『作物の植え方』でよいのかどうか、植える前に畑の先生に聞いてみたい。」という思いをもち、体験活動の前に聞いてみる時間を設定しました。

・どのくらいの間隔で、種や苗を植えればよいのか

・苗や種を植える深さはどれくらいがよいのか

・(上記2つのことから)どれくらいの数を植えることができるのか

などを訪ねていました。

子供たちはインターネットや事典などで情報を集めていますが、調べるだけでは本物の学びにはなりません。実際に畑づくりに関わっている方の話を聞くことで、自分たちが調べたことがあっているかどうなのかを確かめることにもなります。このような活動を総合では大事にしています。

今週から運動会特別日課がスタートしました。

学校行事を通して子供たちの成長をより豊かにします。

・自分の限界にチャレンジする

・自分や相手の頑張りを認める

・協力して一つの目標を目指す

など、色々な力や心をはぐくみます。

価値ある学びになりました(遠足)

本日、遠足がありました。

先週の予報ではあまり気温が上がらず、降水確率が40%くらいだったのですが、晴天に恵まれ、とても暖かい中、遠足に行くことができました。

子供たちは自然に触れあい、団体行動をとりながら楽しむことができました。

【遠足の目標】

・自然と直に触れ合い、楽しみながら体力の向上と自然愛護の心情を養う。

・団体行動のきまりを守る等、校種道徳の実践の場とする。

久しぶりに体力を使う活動を行ったため、少し疲れている様子も見られましたが、お昼ご飯を食べた後は元気になりました。

全校遊びでは、3、4、6年生が企画した全校遊びを行いました。

遠足を通して

・お互い声をかけながら、かかわりを大切にできたこと

・最後まで粘り強く取り組みことができたこと(全員が自分の足で目的地に行けました)

など、大きな成果が見られました。

この成果や課題を日常の教育活動につなげ、次の運動会ではさらに成長した姿が見られるよう、指導・支援を続けていきます。

「受信」「発信」の色々な姿(畑づくり・遠足についての話し合い)

7日金曜に、教材園の畑づくりを行いました。

地域の方、保護者の方に来ていただき、堆肥や重機を持ってきていただいたり、石灰のまき方を教えていただいたりして、作物を作るのに大切な「土づくり」を行いました。

子供たちの素晴らしいところは、どの子も一生懸命に活動に取り組み、しかも楽しんでできるところです。

このような姿も、今年度目指している姿「発信」「受信」ととらえることができます。

御多用のところ、子供たちのためにありがとうございました。

また、今日は、金曜日に予定している遠足について話し合いました。全校児童が集まり、

「遠足を楽しくするために、大事にすること。」を考えていました。

遠足の「きまり」ではなく、「大事にすること」の話し合いであることがポイントです。

「○○したらダメ」ではなく、「○○しよう!」という考えを大事にしています。

同じことを行うにしても、また、目的が同じであっても、使う言葉の雰囲気によって、受け取り方が変わると思います。相手に対する声掛けや会話につながってくるとよいなあ、と思いますし、学校としてはそこを大事に指導・支援していきます。